こんにちは。

@OfficeTAKUです。

養父が死亡してから1ヶ月が経過しました。

あっという間でもあり、まだ1ヶ月しか経っていないのか、という思いもあり、なんだか複雑な気分です。

今回の養父の入院から死去、葬儀、そして未だ続く相続などの手続きなどの過程で気づいたこと、思ったこと、学んだことはなるべく記録して行きたいと思います。

いままで、下記の2つ事柄を、両方共記録を残すことについてですが、記事にしました。

[clink url=”https://office-taku.com/201809/web/webservice/10706.html”]

[clink url=”https://office-taku.com/201810/recommend/11026.html”]

今回は、相続手続きには必須となる出生から死亡までの戸籍謄本についてです。

最初はせいぜい戸籍謄本の請求は2箇所だと思っていたのだが…

養父は富山県で生れ、近隣の渡しの生まれ故郷の近くの職場が長く、最後は富山県に住宅をたててのち退職、ということで、せいぜい富山県と新潟県の2箇所で戸籍謄本を請求すればよいと思っていました。

私の現住所から富山県の実家までは車で1時間ほど。

頻繁に行き来しているので、最初は直接、某市役所まで取りに行きました。

そこで戸籍謄本をとったところ案の定新潟県の町から転籍しているとのこと。

そこで、少々遠いものの私の生まれ故郷の隣町(現在は合併して同じ市になってます)なので、「よし、この勢いで行ってこよう」と、車を走らせました。

転勤が多くその都度本籍を移動していると請求も多くなる

![]()

懐かしい日本海の景色を眺めながら運転すること1時間あまりで目的地へ。

戸籍謄本を請求し、「ああ、これでもう一度富山へ行けば終わるだろう」と思いつつ待ちました。

ところが、大阪府某市より転籍して来ていることが判明しました。

ということで、

大阪府◯市、予想通りその前は東京都◯区と郵送での請求を重ねて行きました。

東京の後はまた予想通り新潟県◯町。

そこでようやく先が見えました。

養父(ちち)の足跡

本籍地を新しい順におっていくと

- 富山県◯市 (最終本籍地)

- 新潟県◯郡◯町(現 ◯市)

- 大阪府◯市

- 東京都◯区

- 新潟県◯郡◯町

- 富山県◯市

- 富山県◯市 (出生本籍地)

で、終了となりそうです。

7番は出生地の戸籍なので、筆頭者は養父の父になるはず。

6番が同じ市内ですが結婚して新しく戸籍を作った場所のようです。

現在、この5番6番の戸籍謄本の請求を郵送でしているところ。

平日に直接市役所へ行ってもよいのですが、高速代やガソリン代を考えると郵送の方が安あがりになるので。

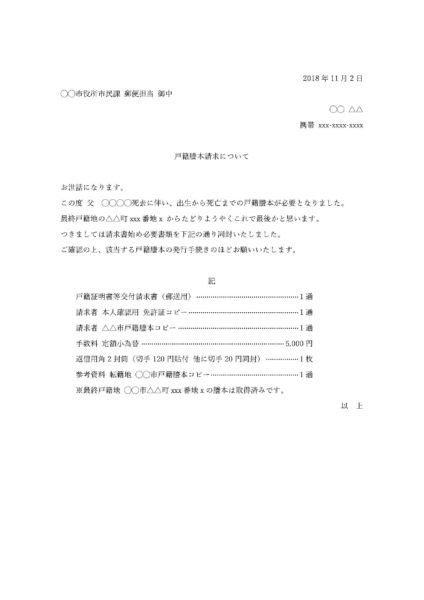

郵送での戸籍謄本請求に必要なもの

簡単に郵送での手続きに必要なことをまとめておきます。

手続き自体は各自治体のWEBサイトに詳細に記されていますので、実際に請求される際はそちらをご確認下さい。

必要書類

- 交付請求書(自治体により「申請書」であったりと多少名称が違います)

- 手数料(定額小為替)

定額小為替は指定受取人は記入せずにそのまま同封 - 返信用封筒

切手を貼付 あるいは同封 これは多めに - 本人確認ができる書類の写し(代理人が請求する場合は代理人のもの)

私は免許証のコピーを添付しました - (代理人が請求する場合)委任状などの代理権を証する書類

一応、私は養子縁組をして入籍しているので、続柄は「子」となり請求権があります。

委任状は必要ありません。

上記の他にを添付しました。

- 送付状

何のために必要かを記し、記書きに同封した書類の一覧を記載 - 転籍地(直前の本籍地)の戸籍謄本のコピー

これがあると請求先の自治体の担当者がわかりやすいとのこと - 請求者(私)の戸籍謄本のコピー

死去した父との関係が証明できるように。

戸籍謄本発行手数料の定額小為替と返信用の切手について

返信用封筒は角2封筒を使用したので120円切手を貼付。

しかし、通数が多くなると120円で足りなくなる可能性があるので、20円切手を同封しました。

速達の場合は +速達料金分の切手を貼って、封筒に「速達」と書いておけばよいです。

郵便局で速達のハンコおしてもらってもよいですね。

折り目が気にならなければ、別に長形3号の提携封筒でもよいです。

定額小為替は多めに入れた方がよい、と書いてありますが、通数が1通、とわかっていれば、そのとおりの金額(手数料×通数)でOKです。

後述しますが、多めに入れて、必要の無いものまで送られてきたらもったいないです。

定額小為替には「指定受取人」を記す欄がありますが、特に書き込まずそのままでOKです。

「請求者の戸籍謄本のコピー」について

これは、実子だったらほぼ必要ないです。

ただ、請求者が生まれる前、結婚以前に本籍が移動していた場合に戸籍謄本を請求する時は必要になります。

ある自治体のサイトには下記のように書かれています。

必要とする証明書に請求者が載っていない場合は、請求者との続柄を証明する書類(戸籍謄本等の写しなど)を添付してください。

送付状はWordで簡単に作成しました。

あまり体裁にはこだわらずつくるとよいと思います。

下記のような感じで書きました。

もしこんなものでも必要な方はWordファイルを差し上げますので、下記のいずれかしていただいた上でDMを下さい。ダウンロード先のリンクをお送りします。

Line@ お友達になる

Twitter @OfficeTAKU をフォローする

Instagram @officetaku をフォローする

Facebookページ 「いいね!」する

蛇足ですが、養父の死後、住民票を取ったりしたのですが、喪主であれば世帯が違っても請求権があるとのこと。

いま、遺された母は一人暮世帯なので、「万が一養母が亡くなった時はどうすればよいのか?」と窓口で聞いたところそんな返答でした。

わざわざ養母に委任状を書いてもらい行ったのですが必要なかったようです。

失敗したこと2つ

私みたいな粗忽者はあまりいないと思いますが、失敗してしまったこと。

注意しなければいけないことを書いておきます。

資料は全ページコピーを!

大阪はスムーズに行ったのですが東京都◯区(前掲「養父(ちち)の足跡」の4番目)へ請求した時のこと

私の戸籍謄本をコピーする際、私と養父との関係性がわかればいいから自分の名前が表示されている戸籍謄本2枚綴のうち1枚めだけをコピーして入れました。

そうしたところ請求地の担当者から電話を頂き「2枚めもコピーして送って下さい」とのこと。

別途郵送することになりました。

転籍地の謄本は参考資料なのでその部分さえわかればよいのすが、これは考えてみれば必要書類でした。

以前にも本籍があった自治体への2回目の請求の場合は注意が必要

【教訓】新しい本籍地から順を追って請求している旨を記載すること

4番目の東京都◯区から戸籍謄本が届き、その前は2番目と同じ自治体からの転籍だったことが判明しました。

郵送請求したところ、担当者から電話あり「2箇所あるので同封された金額では足りませんがどうしましょう?」とのこと。

同じ町内で転籍していたのか?不思議だな?と思いつつ、「じゃあ1通ずつ」とお願いしました。

念の為、戸籍謄本は2通ずつ請求していたので、同封した金額でも1通ずつだったら足りるのです。

届いたのをみると、2番目に取った戸籍謄本と同じものが1通入っていました。

自分は新しい方から追っていっているので、以前取得した戸籍謄本が再度発行されるということはありえないと思いこんでいました。

戸籍筆頭者名だけでは古いものを出せない(おそらく連続性や同一性が担保できないということか?)、ということで新しい方から順を追って請求していたのです。

しかし、古い戸籍からたどれば一気に出してもらえるのか!

いやぁ、失敗です。750円損しました。たった750円、と思うかもしれませんが私にとっては大きな金額です。750円あれば、ラーメン、あるいは、ほか弁の「のりスペシャル弁当」、あるいは、サイゼリヤでデカンタワインとカルボナーラ、など楽しむことができるのですから。

送付状にしっかりとその旨を書いておくべきだった!

各自治体の戸籍担当者のみなさま、その辺りよく頭に入れて、確認をしてあげて下さい。

戸籍謄本の請求がどうしても自分でできない場合

私は現在フリーランスなので平日動くことも可能です。

自由が効かないかたは司法書士など、専門家におまかせすることができます。

それなりに経費はかかりますが、

まとめ

今回得た教訓は下記の通り

【教訓】 本籍を移動した時は記録として謄本を1部ずつ保管しておく

これがあれば、それぞれの役所へ同時に請求でき時間も短縮できます。

もちろん家族全員がわかるところに記録しておく、ということでも構いません。

遺言を書いたら、その記録も一緒に入れておくだけでずいぶんとあとの人が楽になります。

今回、感じた疑問点は、なぜ、途中に空白があるとしても、同一自治体内での過去の戸籍を一度に出すことができないのか?ということ。

氏名、生年月日、父母の名前まで新しい戸籍でもわかっているのに辿れないという不思議。

まぁ諸般の事情があるのでしょうが、スッキリしません。

あとは戸籍制度ですね。

私は夫婦の選択的別姓を支持しています。

それも踏まえた上で、本当に戸籍制度は必要なのか疑問です。

戸籍制度の問題点を指摘する声も多くあります。

今回、こんな面倒な手続きを体験したから言うわけではありませんが、とても問題の多い制度だと思います。

大前研一氏が指摘するように、戸籍制度の問題点は、

国家が国民を「個人」ではなく、男性中心の「家族集団単位」で把握するシステムだからである。

そうは言っても直に戸籍制度が見直されるわけではありません。

当分はもし大切な人が逝ってしまい、相続などが発生すると、こんな風に手間とお金をかけなければいけないのです。そんなわけで後に続くみなさんの少しでも参考になれば幸いです。